はじめに

近年、世界経済は再びインフレの波に直面しています。一方、日本は長年のデフレ環境からインフレ基調へと移行しつつあります。この経済環境の変化は、株式市場にどのような影響を与えるのでしょうか? 本記事では、グローバルなインフレ懸念と日本の経済状況を踏まえ、投資家が注目すべきポイントと戦略について考察します。

1. 世界的なインフレの再燃

背景

- グローバルなインフレ動向:エネルギー価格の高騰、供給網の混乱、労働コストの上昇により、インフレ率が上昇。米国では2022年にCPIが8%に達し、英国やドイツでも高インフレが観測された。

- 中央銀行の対応:米連邦準備制度(FRB)や欧州中央銀行(ECB)は、インフレ抑制のため利上げを継続。一方で、急激な金融引き締めによる景気後退リスクも高まっている。

- 投資への影響:インフレ環境下では、成長株よりもバリュー株や高配当株が注目されがち。インフレに強いセクター(エネルギー、素材、消費必需品など)が投資家の関心を集める。

2. 日本のデフレからインフレへの転換

日本の経済状況

- デフレの終焉:日本は数十年にわたりデフレに悩まされてきたが、2022年以降、賃金上昇やエネルギー・輸入品価格の高騰により、コアインフレ率が日銀の目標2%を超える3.5%に到達(2025年5月)。

- 日銀の金融政策:日銀は量的緩和を維持しつつも、インフレ目標達成に向けて政策の微調整を進めている。円安進行による輸入インフレも一因。

- 企業への影響:物価上昇により、企業の価格転嫁力やコスト管理能力が問われる。一方で、賃金上昇は消費拡大につながり、内需関連企業に追い風となる可能性。

小売業界の価格転嫁の課題

- 価格転嫁の難しさ:日本の小売業界は、消費者心理のデフレ慣れや競争激化により、コスト上昇分を販売価格に転嫁することが難しい状況にある。特に、スーパーマーケットやコンビニエンスストアでは、低価格戦略を維持するために利益率が圧迫されるケースが多い。

- 影響と課題:原材料や物流コストの上昇が続く中、価格転嫁が進まない企業は収益性が悪化するリスクがある。一方で、価格改定に成功した企業は、インフレ環境下で競争優位性を保ち、収益改善が期待できる。

- 投資視点:小売企業の中でも、ブランド力や独自のバリューチェーンを持ち、価格転嫁に成功している企業(例:高付加価値商品を提供する企業やプライベートブランド強化企業)が投資対象として魅力的。

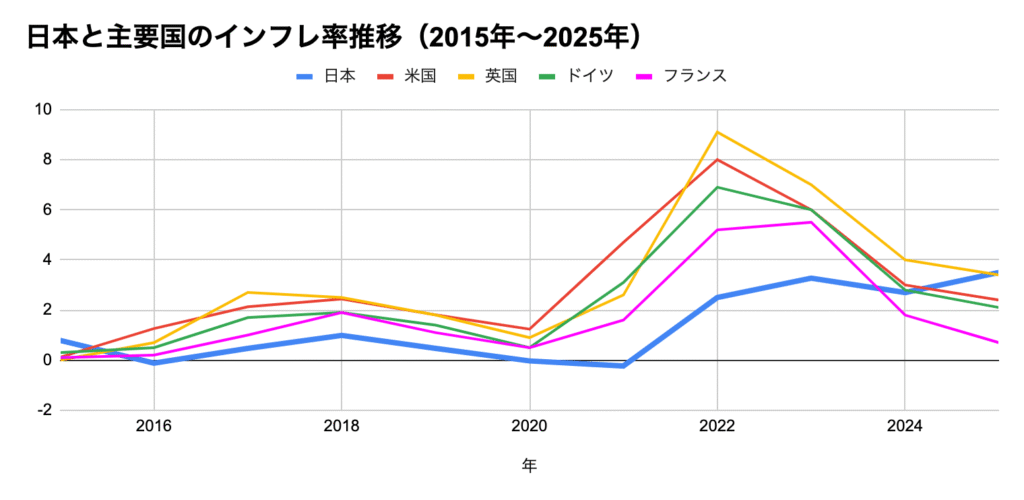

日本と主要国のインフレ率の推移(2015〜2025年)

以下の折れ線グラフは、2015年から2025年までの日本と主要4か国(米国、英国、ドイツ、フランス)のインフレ率(CPIベース、年率%)の推移を示しています。日本は2015〜2021年まで低インフレまたはデフレ状態だったが、2022年以降は2.5〜3.5%のインフレ基調に転換。米国と英国は2022年に高インフレ(8〜9%)を記録後、2025年は2〜3%台に低下。ドイツとフランスは比較的安定し、2025年は低インフレ傾向。

グラフのポイント:

- 日本のトレンド:2021年までのデフレ(-0.23%など)から、2022年以降は2.5〜3.5%のインフレへ転換。2025年5月は3.5%(コアCPIは3.7%)。

- グローバル比較:米国と英国は2022年にピーク(8〜9%)を迎えた後、2025年は2〜3%台に落ち着く。ドイツとフランスは2025年に2.1%と0.7%で安定。

- 投資への示唆:日本のインフレ基調は内需関連株(小売、サービス)に追い風だが、価格転嫁力の弱い企業はリスクが高い。欧米のインフレ沈静化はグローバル企業の成長株にプラス。

- 出典:IMF, World Bank, Trading Economics, OECD (2015-2025データ)

3. 投資家が取るべき戦略

インフレに強い銘柄の選定

- バリュー株と高配当株:インフレ環境下では、PER(株価収益率)やPBR(株価純資産倍率)が低めのバリュー株や、安定した配当利回りを提供する銘柄が魅力的。

- セクターの選択:エネルギー、素材、消費必需品などのセクターは、インフレによる価格上昇の恩恵を受けやすい。小売では、価格転嫁力のある企業に注目。

- 中小型株の機会:日本の中小型株は内需依存度が高く、インフレによる国内経済の活性化で成長が期待される。特に、独自のニッチ市場を持つ企業は価格転嫁がしやすい。

リスク管理

- 金利上昇リスク:金利上昇は成長株や高PER銘柄に逆風。ポートフォリオの分散が重要。

- 為替変動リスク:円安進行は輸出企業に有利だが、過度な円安は輸入コストを押し上げ、企業収益を圧迫する可能性。

- 小売業界の収益リスク:価格転嫁が進まない小売企業は、インフレ環境下で収益悪化のリスクが高い。財務体質や価格戦略を精査する。

- 長期視点の重要性:インフレと金融政策の不確実性が高い中、短期的な市場変動に振り回されず、長期的な視点で投資を行う。

4. 注目すべき日本株の例

- 内需関連:イオン(8267)、セブン&アイ・ホールディングス(3382)など、消費拡大の恩恵を受ける小売企業。ただし、価格転嫁力の強弱を要確認。

- 金融セクター:三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306)、金利上昇で収益向上が期待される銀行株。

- 素材・エネルギー:住友化学(4005)やENEOSホールディングス(5020)、インフレによる価格上昇が追い風。

5. まとめ

世界的なインフレ再燃と日本のデフレ脱却は、株式市場に新たな機会とリスクをもたらしています。特に、日本の小売業界は価格転嫁の難しさが収益性に影響を与えるため、投資家は企業の価格戦略や財務体質を慎重に見極める必要があります。5か国のインフレ率推移から、日本のインフレ基調が持続しつつある一方、欧米のインフレは落ち着きつつあることがわかります。インフレに強いセクターや銘柄を選び、ポートフォリオの分散を図りながら、長期的な視点で市場に臨むことが求められます。市場の動向を注視しつつ、柔軟な投資戦略を構築しましょう。

コメント